孟河医派作为 “近代中医第一流派”,历来享有 “吴中医学甲天下,孟河医派冠吴中”的盛誉。8月17日,实践团首站来到孟城社区,在与社区党委书记周涛的深入交流中,系统梳理了孟河医派的历史脉络。从费伯雄 “醇正和缓” 的诊疗哲学,到丁甘仁 “医教并举” 的革新理念,从马培之妙手回春的外科绝技,到巢崇山深耕临床的执着坚守,这些名医故事如同散落的珍珠,等待被重新串联。在走访费伯雄故居时,斑驳的药柜、泛黄的医案仿佛仍在诉说着当年医者仁心;丁甘仁故居里,其创办上海中医专门学校的史料,见证着中医教育薪火相传的历程。然而团队在向周边居民及南兰陵游客的问卷调查过程中也发现,这些珍贵的文化资源目前开发程度不均,游客及居民了解过少,联动不足,亟需通过系统规划唤醒其沉睡的活力。

孟河中医院醇正堂内,药香袅袅中藏着中医药文化传承的生动注脚。8月20日,实践团成员在治未病科郭旭珠科长的带领下,参观了陈列室里的清代巢氏处方等珍贵文物,从泛黄的纸页中触摸中医传承的温度。在中药房,恽婷婷科长手把手教授大家制作驱蚊香囊,石臼中研磨的艾草、薄荷粉末香气四溢,这门纯手工技艺虽保留了传统韵味,却面临着产量有限的困境。

理疗区里,拔罐、针灸等传统疗法不仅服务着当地村民,更让同学们看到了 “中医理疗 + 体验” 模式的文旅融合潜力。正如团队成员所言:“老智慧不能只锁在柜子里,更要走进生活、走进人心。”这份感悟也成为后续线路设计的初心。

实践团在郭旭珠科长的带领下参观醇正堂成列室

孟河的红色基因,与中医药文化一样深深植根于这片土地。8月22日,在天花庄革命烈士纪念碑前,当地老人讲述着费朝元等烈士在突围战中的英勇事迹,简陋的设施与鲜为人知的现状,让团队深感传播红色故事的责任。而在恽代英广场,这座全国爱国主义教育示范基地虽常有党员群众开展活动,但展示内容单一、与周边资源联动不足的问题也亟待破解。恽代英祖籍就在孟河,他的革命精神与孟河医者的仁心其实一脉相承,“红色 + 中医” 的融合思路逐渐清晰 —— 革命先辈 “为人民谋幸福” 的初心,与医者 “悬壶济世” 的仁心,本就是同源的精神养分。

南兰陵村作为孟河医派发源地和红色资源富集地,成为实践团规划 “双线融合” 的核心枢纽。8月21日,实践团对南兰陵村村委书记郑达进行了专项访谈,书记介绍的 “香邑南兰陵” 品牌战略让人眼前一亮,村里正尝试将中草药融入食材、洗护用品,打造独具特色的文旅产品。团队结合调研提出的 “上午红色研学、下午中医体验” 一日游方案,与村委的发展规划不谋而合。在乡村会客厅,大家围着地图讨论线路优化,窗外晾晒的艾草与远处的恽代英故居遥相呼应,恰似一幅传统与红色交织的乡村振兴图景。

实践团对南兰陵郑达书记进行访谈

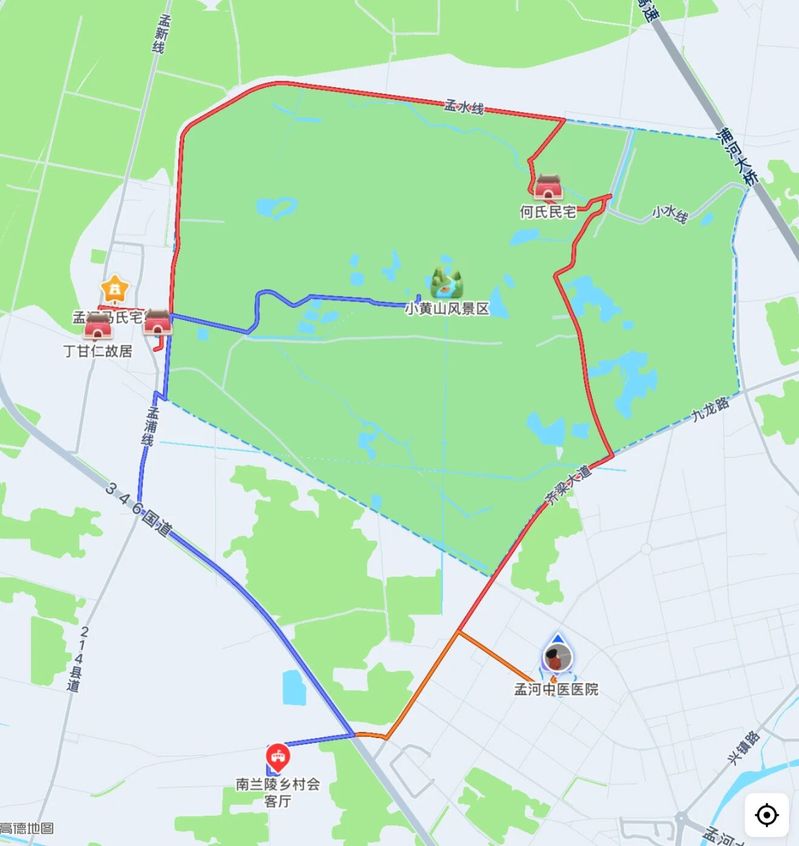

实践团完成的线路规划

小黄山景区的探访则为线路增添了自然康养的底色,这里种植的 20 余种中草药与孟河医派 “天人相应” 的理念相契合,“食药同源轻养现煮茶” 档口的桑葚山药饮、陈皮山楂茶,让中医养生变得可感可及。

8月23日,团队走访了常州三杰纪念馆,从瞿秋白的理论探索、恽代英的青年运动到张太雷的武装斗争,系统构建了早期共产党人的革命精神谱系。结合调研成果,团队绘制了孟河中医药文旅资源分布图和 “红色杏林” 教育地图,标注出名医故居、中医诊疗点、红色地标等核心节点;发布的多条小红书及拍摄的多条短视频,涵盖 “村镇走访”“书记采访”“中医体验” 等主题,在抖音、小红书等平台引发关注。

实践团走访参观张太雷纪念馆